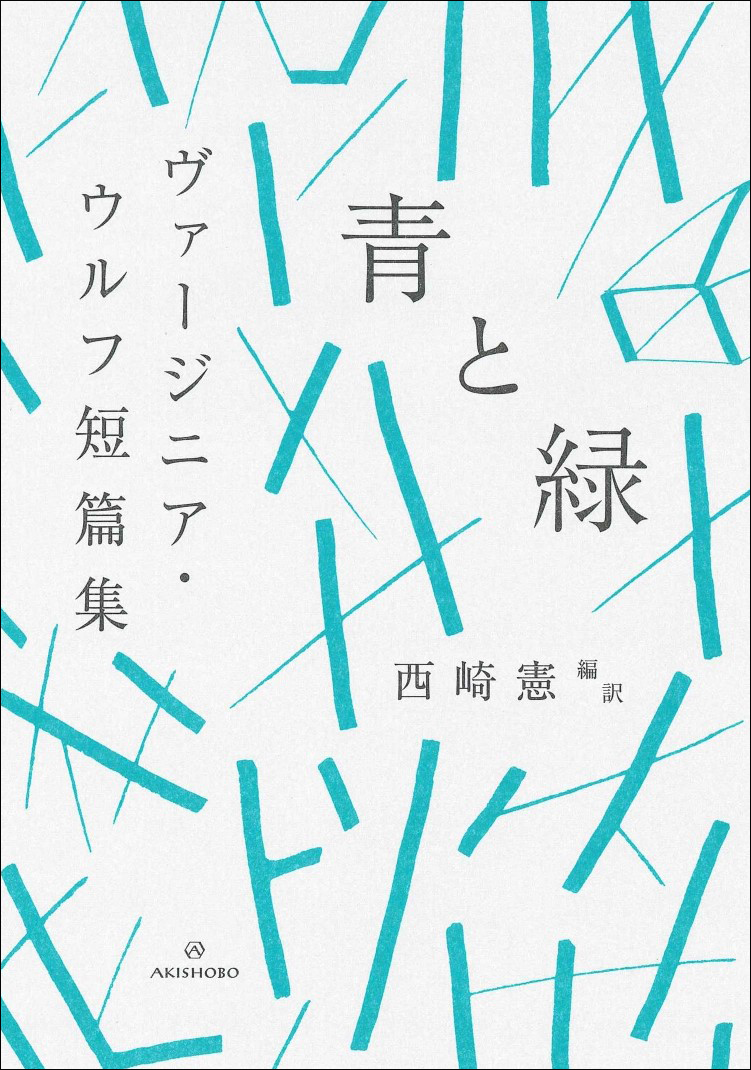

【第28回】コンシェルジュ河出の世界文学よこんにちは『青と緑 ヴァージニア・ウルフ短篇集』ヴァージニア・ウルフ/亜紀書房

短篇作家としてのヴァージニア・ウルフ『青と緑 ヴァージニア・ウルフ短篇集』

ヴァージニア・ウルフの短篇小説を読もうとすると、実はまとまって読めるものは少ない。日本で翻訳出版されているものは、ことごとくが品切れで入手困難だった。短篇小説単体を見ればアンソロジーに収録されているものがないではないが、ウルフの短篇小説のみを集めた本で気軽に手に取れるのは、実は本書くらいなのである。ウルフの短篇小説にこの本で初めて触れる人も多いのではないだろうか。『オーランドー』『ダロウェイ夫人』のような長篇小説の名作がまず頭に浮かぶウルフだが、短篇作家としてのウルフは、どういう作家だったのだろうか。

たとえば『壁の染み』という短篇がある。「はじめて壁の染みに気がついたのは今年の一月のなかばだったろうか(P.148)」という一文から始まるこの短篇は、『ダロウェイ夫人』を書いた作家が書いている、とはっきりわかるような一篇だ。「この壁の染みは何なのか」という謎が提示され、最後にその正体が明らかにされてきれいにオチがつく、という類の小説では、これは決して、ない。ここにあるのは正に意識の流れである。壁の染みについて考えていたはずの語り手は、思考の中で、およそ壁の染みとは何の関係もないように思われるいろいろな事物に行きつく。死。シェイクスピア。ホイッティカー年鑑。そして何度も何度もその思考は、そういったものから壁の染みへと戻ってくる。一つの思考と別の思考の間をつなぐものとしての機能を壁の染みは果たしており、だからこそこの小説のタイトルは『壁の染み』でなければならないのだ。このような小説の書き方ができる作家が他にいるだろうか。

つまりこの短篇集は、ウルフの長篇小説に惹かれる人ならば絶対見逃すことのできない一冊なのである。あちらに行きこちらに飛ぶ思考の流れを、その詩的な美しさをウルフの長篇小説に見ることができた人ならば、ここに収められた短篇にも同じものが見えるはずだ。