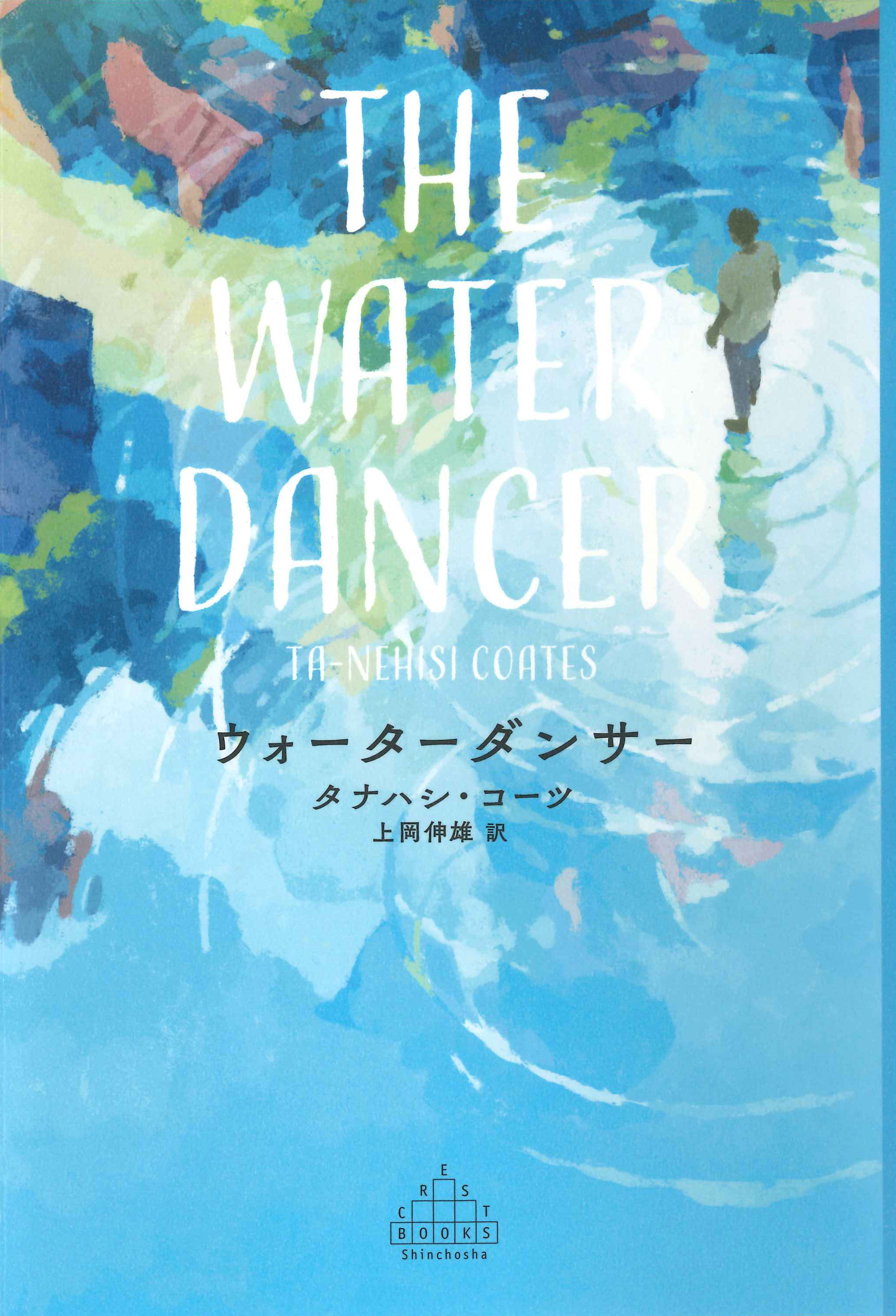

【第21回】コンシェルジュ河出の世界文学よこんにちは『ウォーターダンサー』タナハシ・コーツ/新潮社

覚えていることこそが力になる『ウォーターダンサー』

タナハシ・コーツが初めて小説を出版する――このニュースを聞いた時、これは読まなければならない、と思った。それも題材は奴隷制時代だという。このテーマの小説を書くのに、今なおアメリカにおいて黒人たちの置かれている状況を真摯に見つめた「世界と僕のあいだに」の作者ほどふさわしい人がいるだろうか。

そして今日本語訳が刊行されたその小説、「ウォーターダンサー」は期待を裏切らない一冊だった。

主人公は黒人青年ハイラムだ。奴隷である母親と、その主である白人の父親の間に生まれたハイラムは、見たものを何でも覚えてしまうとてつもない記憶力を持ちながら、幼い頃に引き離された母親のことはまるで覚えていない。ある事件をきっかけに、彼の運命は動き出す。

幼いハイラムは、並外れた記憶力のために、周囲の人々から聞いたことを何でも覚えてしまう。娘が生まれて三時間泣き続けた人のこと、母親の仕事着から新しいドレスを作った人のこと、ある人の家系図をまるごと。ハイラムを取り巻いていたのが主に奴隷たちであり、彼らの多くが読み書きができず、何かを残すためにはそれを語って伝えていくしかなかったであろうことを考えれば、ハイラムが彼らの語ったことすべてを覚えていることがどんな恵みであったかがわかる。誰かに記憶されること、それは後世に伝えられることだ。時には――この日本語翻訳版「ウォーターダンサー」を手に取った読者のように――違う国で違うことばを使う人間のもとまでも、自分の物語が届くかもしれない、ということだ。そしてそうやって誰かのもとに届いた物語は、忘れてはならない教訓をその誰かに与えるかもしれない。社会を、世界を変えていくかもしれない。あるいは、無残に引き離されどこに連れて行かれたのかもわからない家族の代わりに、その誰かは覚えていてくれるかもしれない。歴史に名を残すことはない人が、確かにそこに存在していたことを。

本書に登場するある神秘的な力は、記憶によって目覚め、強まる。「記憶して、伝える人」に他ならないタナハシ・コーツが、「覚えていること」を何にも優る力として描いたのは、何も不思議なことではない。