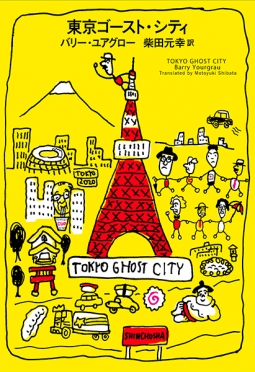

【第17回】コンシェルジュ河出の世界文学よこんにちは『東京ゴースト・シティ』バリー・ユアグロー/新潮社

ふと見ればそこには異界『東京ゴースト・シティ』

たとえば、それはこんなふうに始まる。

「一人の男がふとカウチのうしろをのぞくと、そこに爆弾がある」

――「一人の男が飛行機から飛び降りる」P.137より

これは超短編集「一人の男が飛行機から飛び降りる」に収録されている「爆弾」というわずか二ページの短編の冒頭の一行である。「一人の男がカウチのうしろをのぞく」という、誰でもやるごくごく日常的な動作を描いた前半部分と、「そこに爆弾がある」という非日常的な後半部分を一行に同居させたことで、何の変哲もない日常から何が起こるかわからない非日常へと、「一人の男」が足を滑らせて落ち込んでしまったところを、読者は目撃する。

日常から非日常へと足を滑らせて落ちるこの感覚に、作家ユアグローの読者として慣れ親しんだ者ならば、「東京ゴースト・シティ」の作中の東京が懐かしくならないだろうか。ちょっと出歩けば、三島由紀夫、太宰治、黒澤明、三船敏郎、更には明らかにまだ存命である(!!)あの人やこの人まで、様々な人物のゴーストに行き当たる作中の東京は、つまりはバリー・ユアグローの世界そのものである。そこではゴーストたちに遭遇するという非日常な異常事態も、みんなが知っている有名人に通りすがったくらいの重みで受け止められる。「僕ねえ、東京ですごくたくさん幽霊に会ってるんだよ!」(p.73)と幽霊に言えば、返ってくる答えは「そりゃそうよ、日本ですもの」(p.73)。この、実は全然答えになっていないとぼけた一言に、「それもそうか」と納得してしまいそうになるのも、あなたがバリー・ユアグローの筆に導かれて知らずに異界に迷い込んでしまったせいなのだ。

本書の描く異界としての東京は、半ばあたりでもう一段階その「異界ぶり」を深める。思えば、私たちが今生きているこの二〇二一年の世界は、「以前」の世界から見れば異界そのものではないか。人のいない街。ソーシャルディスタンスを気にする毎日。感染対策を行いながら休まらない心。この現実にある異界が、作品世界にも忍び込む。この本の最後に置かれた台詞は、この異界を生きる作家の、そしてたぶん私たち読者の、心からの一言だろう。