【第97回】間室道子の本棚 『蜜のように甘く』 イーディス・パールマン/亜紀書房

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

『蜜のように甘く』

イーディス・パールマン/亜紀書房

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

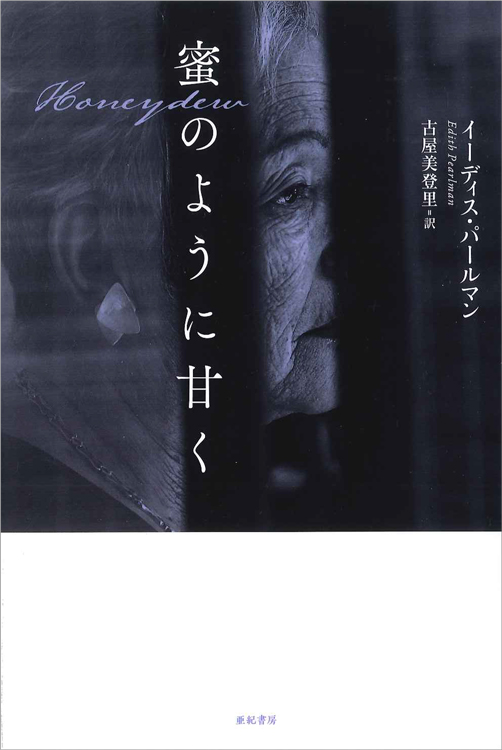

表紙でまず、心掴まれた。写っているのは老女で、顔の一部がさえぎられている。圧倒的に美しいと思った。とくにまなざし。目は開けているのに、何も見ていない。いや、外にあるものを見ていないだけで、内面に深く沈み込んでいる視線。これが本書の著者のイーディス・パールマンだ。

本書は2015年、彼女が七十九歳の時発表した『Honeydew』の二十篇から、古屋美登里さんが十作を選んで翻訳。どれも命と命の結び合いが書かれていると思った。

気持ちが伝わるとか両想いになったとかのレベルではない。自分と相手の生きていることじたいが呼応するような関係。

第一話の「初心」は、足専門のケアサロンを切り盛りしている四十九歳の女性・ペイジの話。夫を戦争で亡くした彼女が広い窓のある一階のお店で毎日お客の足を湯につけ、マッサージをし、爪を切って、かかとの厚い皮を削りだすのを、向いに引っ越して来た男性が三階のトイレからこっそり眺めている。

男は美術史の大学教授で、離婚してこの町に来た。たまに言葉を交わし合うペイジをひそかに見おろす時、彼はたんなるご近所さんではなく、一緒に暮らしているような気持ちになった。椅子二脚の小さなお店で彼女とお客はたいてい二人きりになる。足湯の気持ちよさから、意識的にしろ無意識にしろ、みんなまるで懺悔のように彼女に心の内を話してしまうのが常だった。

やがて教授が足のケアの予約をした。店にやってきた彼と彼女はもうすっかり準備ができている。デートを経て告白などという手順はいらない。初めての一対一の空間で、彼らは手を重ね、指を絡ませあう。でも、そこで・・・。

心は離れたり、愛はさめたりする。でも生が絡まり合うほどのできごとがあった仲は、文字通り「死が二人を分かつまで」、なおかつ「その後の人生も」、となる。彼にもペイジにも、そんな関係がすでに。

男女だけではない。二話目の「夢の子どもたち」では、幼い男の子たちの世話に雇われた女性と、その家のご主人が描いている奇妙な絵、そして赤ん坊が、一心同体になる。「幸福の子孫」では小さな娘とある人物の心臓ふたつが重なり、鼓動し合う。

それはすばらしい、と言う方もいるかもしれない。でもどのお話を読んでも、「何年たっても、いつでもふいに、私の体と心をまるごと持っていかれる相手がいる」って、果たして幸福なのか、と思えてくる。「幸福の子孫」のラスト二行は、とりわけ悲しい。

表紙のパールマンさんは、もしかすると自分の物語の先を見つめているのかもしれない。うつろだがどこか冴えていて、憂いをたたえているが、諦めや自棄とは無縁の光がある。

シンプルな文章で、誰にでも起こりうるのだけど秘密にしておきたいことが書かれている。そんな十篇。読み手には幾重もの余韻が響く。

本書は2015年、彼女が七十九歳の時発表した『Honeydew』の二十篇から、古屋美登里さんが十作を選んで翻訳。どれも命と命の結び合いが書かれていると思った。

気持ちが伝わるとか両想いになったとかのレベルではない。自分と相手の生きていることじたいが呼応するような関係。

第一話の「初心」は、足専門のケアサロンを切り盛りしている四十九歳の女性・ペイジの話。夫を戦争で亡くした彼女が広い窓のある一階のお店で毎日お客の足を湯につけ、マッサージをし、爪を切って、かかとの厚い皮を削りだすのを、向いに引っ越して来た男性が三階のトイレからこっそり眺めている。

男は美術史の大学教授で、離婚してこの町に来た。たまに言葉を交わし合うペイジをひそかに見おろす時、彼はたんなるご近所さんではなく、一緒に暮らしているような気持ちになった。椅子二脚の小さなお店で彼女とお客はたいてい二人きりになる。足湯の気持ちよさから、意識的にしろ無意識にしろ、みんなまるで懺悔のように彼女に心の内を話してしまうのが常だった。

やがて教授が足のケアの予約をした。店にやってきた彼と彼女はもうすっかり準備ができている。デートを経て告白などという手順はいらない。初めての一対一の空間で、彼らは手を重ね、指を絡ませあう。でも、そこで・・・。

心は離れたり、愛はさめたりする。でも生が絡まり合うほどのできごとがあった仲は、文字通り「死が二人を分かつまで」、なおかつ「その後の人生も」、となる。彼にもペイジにも、そんな関係がすでに。

男女だけではない。二話目の「夢の子どもたち」では、幼い男の子たちの世話に雇われた女性と、その家のご主人が描いている奇妙な絵、そして赤ん坊が、一心同体になる。「幸福の子孫」では小さな娘とある人物の心臓ふたつが重なり、鼓動し合う。

それはすばらしい、と言う方もいるかもしれない。でもどのお話を読んでも、「何年たっても、いつでもふいに、私の体と心をまるごと持っていかれる相手がいる」って、果たして幸福なのか、と思えてくる。「幸福の子孫」のラスト二行は、とりわけ悲しい。

表紙のパールマンさんは、もしかすると自分の物語の先を見つめているのかもしれない。うつろだがどこか冴えていて、憂いをたたえているが、諦めや自棄とは無縁の光がある。

シンプルな文章で、誰にでも起こりうるのだけど秘密にしておきたいことが書かれている。そんな十篇。読み手には幾重もの余韻が響く。